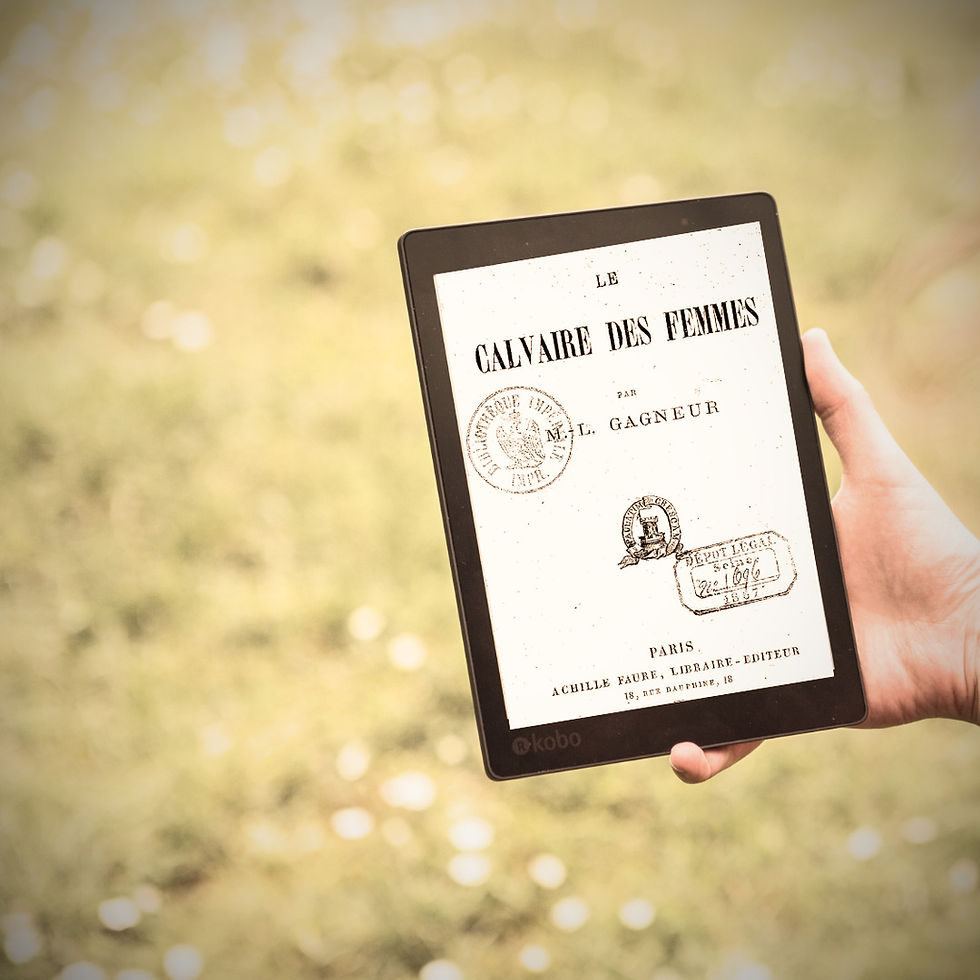

Le calvaire des femmes

- lesplumesdupasse

- il y a 4 heures

- 4 min de lecture

Un roman social et féministe publié en 1867 qui met en lumière les injustices, les luttes sociales et les souffrances endurées par les femmes au XIXᵉ siècle. Le premier tome d’une trilogie complétée par Les Pécheresses et Les Réprouvées, il nous plonge dans une fresque poignante et toujours actuelle.

L’histoire débute dans une humble chaumière de l’Ardèche, où la famille Bordier, écrasée par la misère, tente de survivre. Le père, désespéré à la naissance d’une fille de plus ; la mère, épuisée ; et les cinq enfants, condamnés à vivre dans la dégradation matérielle… Ce tableau réaliste sert de point de départ pour explorer les injustices subies par les ouvrières.

Non, jamais, dit Maxime en lançant une œillade à Mme Daubré, nous n’habituerons nos Françaises à ces idées d’indépendance. Elles n’ont que faire de la liberté. Ce sont des autocrates qui veulent régner à tout prix. Ravissantes hypocrites, elles acceptent leur esclavage afin de mieux assurer leur empire.

À travers une écriture engagée, l’autrice dénonce les conditions impitoyables du travail, la manufacture, l’atelier, le travail à domicile, la domination patronale, l’insalubrité des logements et cette haine invisible que la société nourrit envers la pauvreté féminine. J’y ai retrouvé un petit parfum de Germinal, mais avec une focale plus intime sur la condition des femmes.

A ses yeux, d’ailleurs, « la femme n’existe pas encore ». Il n’existe que « des poupées dont les ressorts sont plus ou moins perfectionnés, selon l’habileté» des institutrices. « Tandis que l’oisiveté perd la femme des classes supérieures, l’excès de travail et l’insuffisance des salaires avilissent l'ouvrière. En haut comme en bas, le défaut d’éducation est le plus grand mal. Quelle instruction lui donne-t-on, à cette femme qui doit élever ses enfants ? On ne connaîtra la femme que lorsqu’elle pourra développer ses facultés et s’affranchir, en gagnant honnêtement sa vie, de la dépendance matérielle de l’homme, dépendance qui l’annihile et la dégrade. Jusque là, elle passera pour un être inférieur, frivole, corrompu et corruptible. »

Le roman met en lumière la double peine des femmes de la classe ouvrière, la pauvreté et l’invisibilité sociale. Exploitées économiquement, stigmatisées moralement, privées de liberté et d’avenir, elles subissent la tutelle absolue de l’homme.

Mlle Bathilde. Quand on sait les prendre, dites-vous ? Par ces mots seuls ne reconnaissez-vous pas une dépendance ? Vous parlez pour la petite exception des femmes, jeunes et jolies, qui sont au-dessus du besoin, et qui ont le temps d’être coquettes. Moi, je parle pour le grand nombre : je parle de l’ouvrière, de celle qui n’a que ses yeux et ses doigts pour toute fortune, et qui se demande souvent, le soir, comment ses enfants mangeront le lendemain. Sans doute, madame, vous n’avez jamais pénétré dans ces bouges immondes où habitent la misère et le vice ; vous y auriez rencontré souvent, bien souvent, hélas ! des femmes battues par leurs maris ivrognes, privées de tout jusqu’à leur propre gain, par celui-là même qui devrait pourvoir à leur existence ; vous les auriez vues désespérées en face de leurs enfants pleurant de faim. Toutefois, sont-ce les hommes qu’il faut condamner ? Non, ce sont les causes mêmes du mal. Vous dites que c’est à l’homme de travailler pour la femme ; mais d’abord savez-vous ce que c’est que travailler du matin au soir à une besogne souvent répugnante ? Vous faites-vous une idée de la souffrance morale et physique qu’il faut endurer pour gagner son pain ? Vous qui passez votre vie dans l’insouciance, dans le plaisir, vous blâmez, n’est-ce pas, sans miséricorde, le malheureux qui, un jour sur sept, va au cabaret, se laisse entrainer et dissipe son gain de la semaine ? Assurément cet homme est égoïste, qui, par une coupable imprévoyance, laisse une famille dans la détresse ; mais représentez-vous donc cette nature vigoureuse qui réclame, elle aussi, ses heures de liberté, d’expansion, de plaisir. Sans doute l’ivrognerie et la paresse engendrent de grands malheurs ; sans doute il faut les combattre par tous les moyens ; mais ce n’est pas à nous, oisifs, qui ne savons rien des tortures du travail et de la misère, de les condamner sans pitié, ces martyrs.

L’autrice critique le système industriel moderne qui réduit les ouvrières à de simples rouages de l’appareil productif, les dépouillant de toute autonomie et de tout sens à leur vie. Le personnage de Mlle Borel Mathilde incarne l’espoir, elle se bat contre les préjugés, souhaite libérer les femmes par le travail, les rendre indépendantes et s’oppose à toute domination masculine.

La croisade des femmes contre les préjugés qui les oppriment, et contre cette injustice qui place la femme pauvre, l’ouvrière, dans cette alternative effroyable : l’ignominie ou la misère. Il faut que la femme puisse conquérir sa liberté par son travail. (...) Il faut agir, il faut fonder des institutions qui garantissent la femme contre toutes les oppressions : la misère, la concurrence masculine et surtout la corruption.

Dès les premières pages, on est confronté à la dureté de la misère. C’est un roman percutant, porté par une plume à la fois fluide et engagée, qui aborde des thèmes étonnamment actuels.

En refermant ce livre, on réalise que certaines luttes d’hier sont toujours celles d’aujourd’hui. L’œuvre n’est pas seulement un témoignage du XIXᵉ siècle, c’est une histoire qui nous parle encore, et qui nous pousse à réfléchir sur les inégalités persistantes.

Lu dans le cadre de mon challenge personnel lire un roman et adopte un chien de la nationalité de l'autrice, 1 livre 1 chien. J'ai adopté pour la France https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pagneul_breton

Yorumlar